ビアフラへ

|

|

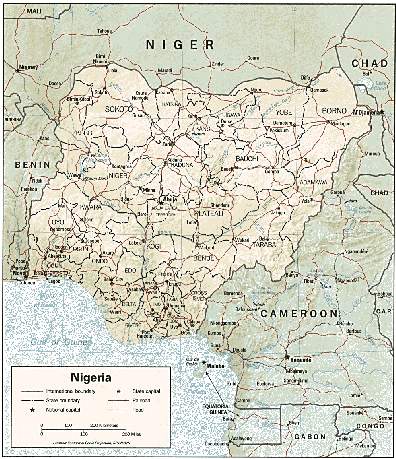

仕事も私生活も、船旅の企画が散々な結果に終わってから、すべてがすさみ始めていた。どうでもいいやと思い始めると、すべてに逃げ腰になる。逃げ腰になってしまった人間に、仕事なんかできるわけがない。困難に直面したら、逃げることしか考えなくなる。 もしかして、ここは自分の居場所ではないかも知れない。他に、自分の居場所があるはずだ。そんな思いにかられていた、ある日、アフリカで仕事してみないかという声をかけられた。2つ返事で、行くことにした。彼女にもふられていたから、東京には未練がないと思った。 荷物をすべて、大きな屋敷に住んでいた友人の家の片隅に、預かってもらうことにした。世田谷に住む友人の家は大邸宅であった。かっては、渋谷から世田谷まで自分の家の地所を歩いて帰れたと言う友人の家の、廊下の片隅に私の全財産は収まった。「男は鍋釜を持たないものだ」という坂口安吾の言葉通り、生活道具なんて、まるでなかった。本だけは捨て難く思ったので、それだけを段ボールに詰めて運んだ。青山に借りていたアパートをひきはらい、車も処分した。 昔、アフリカでビアフラ戦争というのがあった。子供達の悲惨な姿が世界に報道された。この時、ビアフラを救おうとしたジャーナリストが、フレデリック・フォーサイスである。「ジャッカルの日」や「戦争の犬達」など映画化された小説も多い。しかし、フォーサイスの原点は「ビアフラ物語」というドキュメンタリに詳細に描かれているように、小さな独立国ビアフラを救おうとしたことに始まる。 今は、そこにナイジェリアという国がある。ナイジェリアの東部にはイボ族と呼ばれる人達が住んでいて、ビアフラという国の独立を宣言したのだ。これは、民族対立の内戦のはずであった。ビアフラの独立は達成されるかに見えた。しかし、ナイジェリアの東部は、石油の産地である。これが悲劇をもたらした。 戦争というのは、経済の争いに武力が使われることで起きる。どんな大義名分があろうとも、民族戦争のように見えたとしても、根底にあるのは経済だ。ビアフラが、自分達の住んでいるところで採掘される石油の権利を求めたとしても不思議ではあるまい。ところが、困る人達が居た。国際石油資本のメジャーである。彼らは、ビアフラを潰すために、国境を閉鎖し、食料を絶ち、膨大な餓死者を生み出した。そして、ビアフラは戦争に負けた。 このビアフラで、仕事をしてみないかという誘いであった。ビアフラ戦争の時に、フォーサイスが自らやろうと試みたことを小説にしたと言われている「戦争の犬達」という本をトランクに入れた。仕事の中身は、あとで考えればいい。目的地が、どこに位置するのかも知らなかった。いつものことだ。空港のある町なら、飛行機に乗りさえすれば運んでくれる。ロンドンとラゴスで、2回乗り換えることだけ知っていた。日本を発って3日後、ポートハーコートの空港に着いていた。ポートハーコートの位置は、ラゴス空港を飛び立った飛行機の左手に陸が見えたので、ナイジェリアの東部に位置することを知った。 当時は、小さな掘っ建て小屋のような空港だった。まわりは一面のスワンプ。マングローブの林が連なる湿地帯である。そこに石油のヤグラが点々と立って、炎を吹き上げていた。打ち落とされた飛行機の残骸が、まだ戦争の名残をとどめていた。空港には客待ちをする車が何台も止まっていて、一人の男が仕切っていた。背筋をぴんと伸ばした男の目線ひとつで、他の運転手達は言うことを聞いた。これがエベル君との出会いであった。彼が、ビアフラの海軍士官だったことは、後になって知った。

|

|